Ce qui représente un coût de 58 Md€ pour les services de santé européens. Ces estimations ont été réalisées par des universités allemandes (Rostock et le centre de recherche allemand sur l’environnement de Munich). France Nature Environnement, FNE, note que depuis son alerte de 2015 déclenchée par les mesures de PM à Marseille, durant les escales de paquebots, rien ne s’est passé. Sans grande originalité, FNE évoque donc les solutions de remplacement sans entrer dans les détails: GNL, électricité de quai et épurateurs.

Très peu soufré, le diesel imposé par les États-Unis, le Canada (et la France pour St-Pierre-et-Miquelon) pour traverser leurs ZEE, n’est pas cité. Tant mieux peut-être car une étude parue dans le journal scienfique PLoS ONE laisse comprendre que les émissions de diesel sont plus toxiques pour la cellule pulmonaire que celle du fuel lourd (JMM du 19/6/2015; p. 11).

FNE demande donc que de nouvelles zones de contrôle des émissions de soufre soient établies et notamment l’extension de ces zones à l’ensemble du littoral « européen ». Actuellement, seules la mer Baltique, la mer du Nord et la Manche sont concernées. Rappelant l’existence d’un rapport du Parlement européen qui estime « qu’il existe des problèmes en matière de contrôle (des émissions des navires) et de répression qu’il faut affronter », FNE demande qu’en France, le nombre de contrôles des émissions de soufre des navires soit rendu public et une réglementation européenne harmonisée en matière de répression avec des amendes « dissuasives ».

Enfin, la transposition de la directive 2005/33/CE portant sur la teneur en soufre des combustibles marins, par la France a été laborieuse. L’ordonnance ad hoc a été publiée en décembre 2015. Pour l’appliquer, la France ne prévoit que « seulement » 630 contrôles, souligne FNE; un nombre bien « trop faible ». Or dès 2005, la directive soulignait que l’usage d’un combustible trop soufré était néfaste à la santé des populations des zones côtières et portuaires. La méta-étude médicale présentée lors des 18 èmes journées de la médecine des gens de mer conclut de la même façon (JMM du 14/10; p. 18). 49 500 décès prématurés en 2000 dus aux fumées des navires. Aucun de ces points n’a été abordé lors du colloque « milieu marin: quelles politiques, quels enjeux? » pour la France organisé, par FNE le 20 octobre à Paris. Pourtant les intervenants du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer étaient nombreux. Ledit ministère apportait, officiellement, son soutien à cette manifestation plutôt consensuelle.

Un vieux scoop

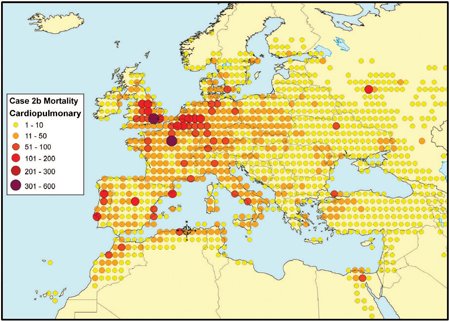

En 2007, une équipe universitaire américaine (Delaware, Rochester et Duke) associée au centre allemand de recherches sur la physique de l’atmosphère (DLR) a publié son étude « Mortality from Ship Emmissions: A Global Assessement ». Elle estimait la surmortalité d’origine cardiopulmonaire ou liée au cancer du poumon attribuable aux PM 2,5 générées par les navires de charge et à passagers. Le bassin parisien était particulièrement touché ainsi que le Sud-Est de l’Angleterre. Depuis rien de perceptible n’a été entrepris en France, et surtout pas d’études épidémiologiques.

En 2009, la même équipe faisait publier dans Environnemental Science & Technology n° 13 une autre étude intitulée « Mitigating the Health Impacts of Pollution from Oceangoing Shipping: An Assessment of Low-Sulfur Fuel Mandates ». Toute ressemblance avec des scandales sanitaires existants ou ayant existé est purement fortuite.